「統計検定2級に合格しました!」と言うと、一見順調に見えるかもしれません。

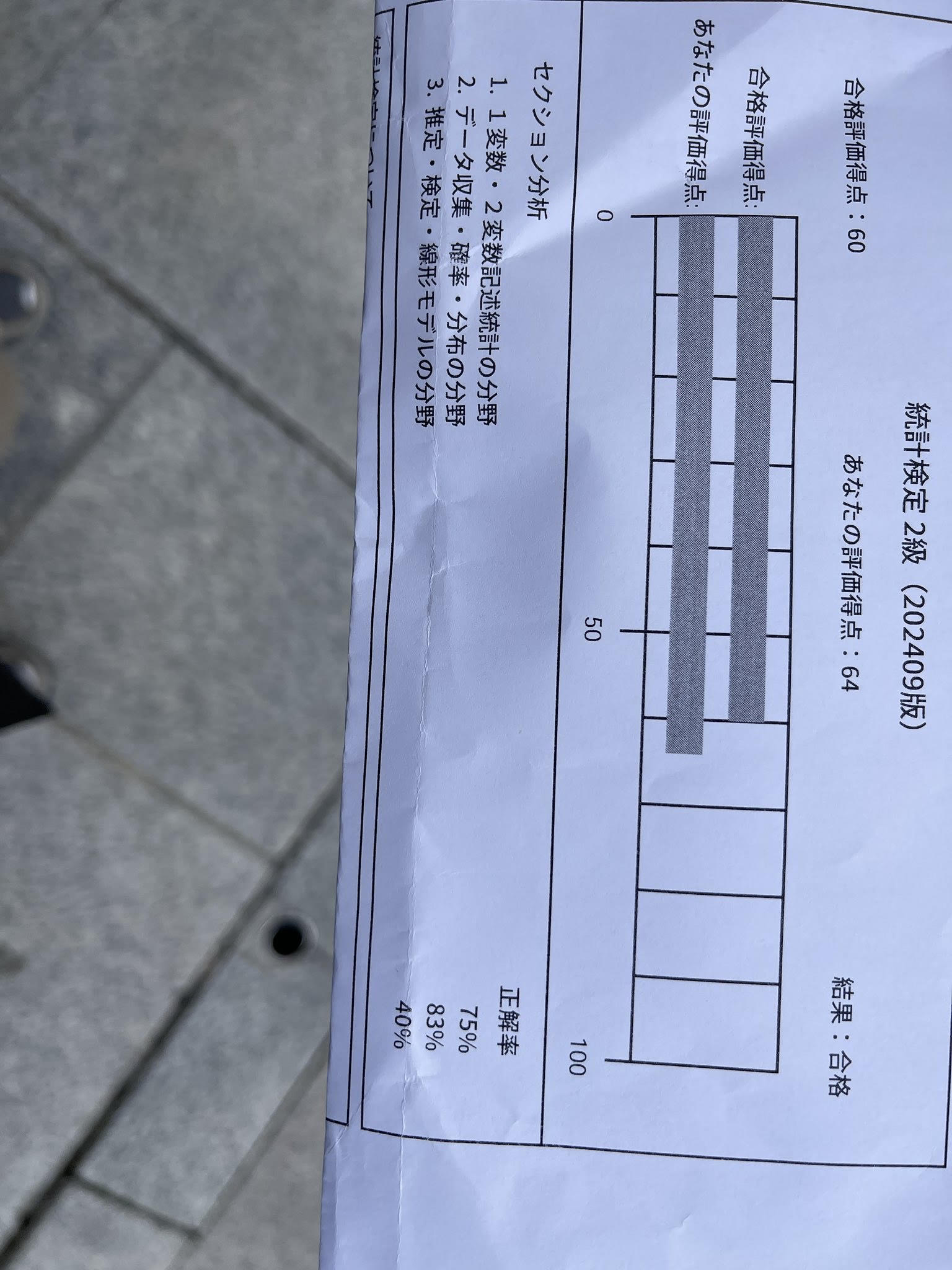

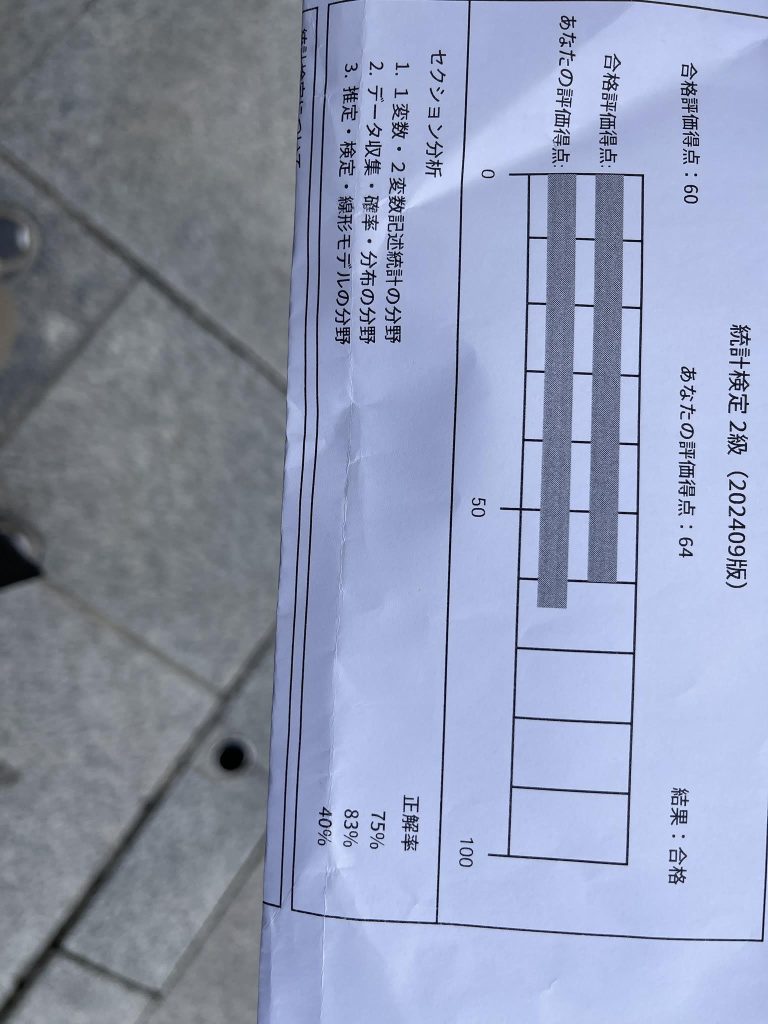

でも、私の得点は64点

この記事では、決して順風満帆ではなかった私の受験体験と、なぜギリギリで合格できたのか、そして「もっとこうしておけばよかった…」というリアルな反省点も含めてお伝えします。

合格したけど「理解した」とは言えない点数

統計検定2級は、統計学の基礎的な内容(記述統計・確率・推測統計・回帰分析など)を問う資格試験です。

出題は選択式とはいえ、「選択肢の微妙な違い」が問われるため、公式の定義や用語理解があやふやだと確実に失点します。

私は独学で挑戦し、最初の模試(過去問)では50点台。そこから追い込みをかけて、本番では64点。合格ラインは超えたものの、あと1〜2問間違えていたら落ちていたという状態でした。

使用した参考書・勉強方法

独学での対策には、以下の書籍を使いました:

- 📘 基礎から学ぶ統計学 → 定義や式の意味を理解するのに最適な1冊。統計初心者にもやさしい構成です。

- 📙 統計学がわかる(ファーストブック) → ストーリー形式で理解が進む。考え方の土台作りに効果的。

- 📕 統計検定2級 公式問題集[CBT対応版] → 出題傾向の把握に必須。実際に似た問題も出題されました。

- 📄 古い過去問 → 意外と最近よりも似た問題が多く、「ひっかけ慣れ」に有効でした。

「過去問は2回目以降が本番」。初見では理解不足でも、2周目から“微妙な違い”に気づけるようになります。

やってよかったこと:過去問の「微妙な差異」を見抜く訓練

実際の問題をやっていると、

- 「有意差がある」 vs 「有意ではない」

- 「母平均の検定」 vs 「母比率の検定」

- 「分散既知」 vs 「分散未知」

このような微妙な言い回しや設定条件の違いが合否を分けます。

私は最初、「なんとなく正解を選ぶ」癖があり、解説を読んでも曖昧な理解のままでした。

でも過去問を何度も解くうちに、「あれ、前に見たやつと何が違うんだっけ?」と立ち止まるようになり、少しずつ理解が深まっていきました。

反省点:理解が浅いまま詰め込んだ知識が多すぎた

試験直前には「解ける問題」が増え、手応えもありました。

しかし本番では見慣れない形式の問題に動揺し、「うっかりミス」や「思い込みの選択」で失点…。試験後は正直「落ちたかも」と思いました。

つまり私は、正解を当てる練習はしても「なぜその選択肢が正しいのか」を説明する訓練が足りなかったのです。

ChatGPTの活用法と注意点

私は勉強中に ChatGPT をかなり使いました。 用語の意味を調べたり、公式の解釈を確認するには非常に便利です。

特に便利だったのは、

- 「標本分散と母分散の違いって?」

- 「この選択肢のどこが間違ってるの?」

- 「この式はどう読むの?」

など、気になる点をすぐに聞けることでした。

さらに、問題集のページをスマホで撮って画像で質問することもよくやっていて、表や数式があるときはとても助かりました。

ただし、ここで注意すべきことがあります。

ChatGPTの回答は必ずしも正しいとは限らないということです。

一見それっぽい説明でも、「実は間違ってる」「試験の定義とずれてる」ことがありました。

なので、ChatGPTの回答はあくまで“ヒント”として捉えて、最後は自分で公式テキストや参考書で確認するのが重要です。

私は「その場で納得しても、後で見直す」「違う視点で再確認する」というクセをつけてから、ミスが減りました。

これから統計検定2級を目指す人へアドバイス

- ✅ 過去問は最低3周。「なぜ正解か」を説明できるように

- ✅ 選択肢の違いは「用語・前提・分布の種類」などを冷静に比較

- ✅ ChatGPTは便利だが、答えが正しいかは常に疑って確認

- ✅ わからない問題はスマホで撮って質問→その後に再検証!

ギリギリでも合格できたのは嬉しいですが、理解が曖昧だった部分が多かったのは確かです。

「もっと深く理解して合格したかった」というのが正直な感想です。

まとめ|64点でも受かる。でも「理解した」とは言えない

統計検定2級を64点で合格した今、強く思うのは:

合格はゴールではなく、スタートだということ。

これから受験する皆さんには、ぜひ「ギリギリではなく、余裕を持って合格」できるよう、“理解の深さ”にこだわる学習をおすすめします。

試験後に「うわ、あれ結局分かってなかった…」と後悔しないよう、微妙な違いを見抜く目を育ててください。

この記事が、あなたの学習のヒントになれば幸いです。応援しています!